Écologie ou économie, il faut choisir. Intervista ad Anselm Jappe

di Anselm Jappe

L’economia capitalistica è strutturalmente cieca rispetto alle conseguenze e agli effetti secondari che produce Continua a leggere

L’economia capitalistica è strutturalmente cieca rispetto alle conseguenze e agli effetti secondari che produce Continua a leggere →

La sfera della circolazione come illusione capitalistica. L’unica legge, per il capitale, è il proprio accrescimento infinito, costi quel che costi Continua a leggere →

Lavoro e mera pigrizia come due facce della stessa medaglia. Al di là del capitalismo, verso attività sensate e gratificanti per gli esseri umani e per il mondo Continua a leggere →

È possibile una prassi a partire dalla Critica del Valore? Questa domanda comincia a farsi largo all’interno della corrente di pensiero della Wertkritik, e con questo articolo di Franz Nahrada proviamo a porre qualche questione e inaugurare una riflessione in questa direzione Continua a leggere →

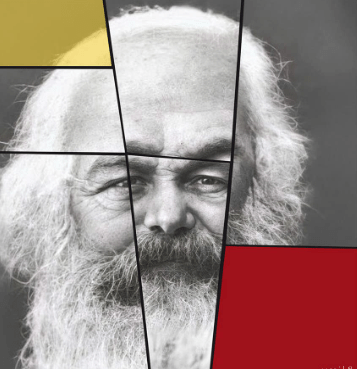

Leggere e rileggere Marx. Intervista con Roberto Fineschi, attento lettore del Marx edito e inedito e fra i curatori della nuova edizione critica delle opere complete di Marx ed Engels Continua a leggere →

Critica del Valore e Municipalismo Libertario: un dialogo possibile? Continua a leggere →

Critica del Valore, Ivan Illich, Gustavo Esteva, un primo tentativo di dialogo in funzione anticapitalistica Continua a leggere →

il cibo e la merce, il cibo come merce. Uno sguardo sull’industria alimentare alla luce della Critica del Valore Continua a leggere →

“Lavoro” e “Capitalismo” come due facce di una stessa medaglia. La crisi dell’uno rappresenta la crisi dell’altro Continua a leggere →

Il cibo e la merce: una disamina sul testo di Wolf Bukowski che si ispira alla Wertkritik Continua a leggere →

Rivista di critica sociale

Salvo diversa indicazione, gli articoli e le immagini presenti nel sito sono disponibili sotto la licenza CC BY-NC-SA 3.0.